【和谐中国网经典普及工程】

李耀君《国学经典导读》选登

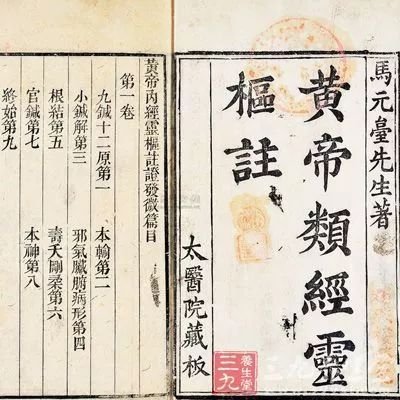

《黄帝内经》导读

和谐书院

《黄帝内经》是中国最早的医学典籍之一,被誉为“中医之祖”,其理论体系奠定了中医学的基础,并深刻影响了东亚传统医学的发展。

一、时代背景

1. 成书时间与历史脉络

(1)成书时期:约成书于战国至西汉时期(公元前475年—公元25年),非一人一时之作,而是历代医家经验与理论的汇编。

(2)文化背景:

①黄老之学盛行:战国至汉初推崇黄帝与老子思想,强调“道法自然”,《内经》借“黄帝”之名整合医学理论,体现道家与医学的结合。

②汉代医学体系化:汉武帝时期“独尊儒术”,但医学受阴阳五行学说影响,逐渐形成系统化的理论框架。

2. 社会需求

(1)战争频繁与疾病流行促使古人总结医疗经验;

(2)汉代追求“长生”与“养生”的风气(如淮南王刘安等)推动医学理论发展。

二、作者争议与文本结构

1. 托名传统

书名托名“黄帝”与“岐伯”对话,实为先秦至汉代医家集体智慧的结晶,作者不可考。

汉代尊古崇圣的文化风气使经典常假托上古圣王之名以增强权威性。

2. 文本构成

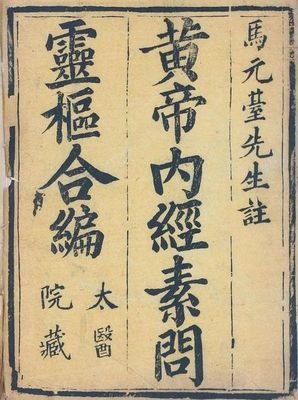

分为《素问》与《灵枢》两大部分,各81篇:

(1)《素问》:侧重阴阳五行、藏象、病因病机等基础理论;

(2)《灵枢》:详述经络、针灸、体质与治疗方法,又称《针经》。

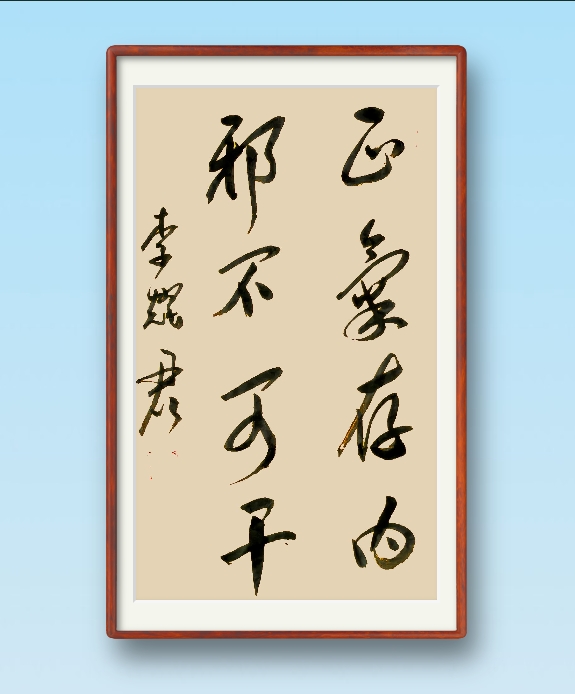

正气存内 邪不可干(李耀君书法)

三、核心思想与医学理论

1. 整体观念

(1)天人相应:人体与自然相通,四季变化影响脏腑功能(如“春养肝,夏养心”)。

(2)身心一体:情志(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊)过度会损伤对应脏腑(如“怒伤肝”)。

2. 阴阳五行学说

(1)阴阳平衡:“阴平阳秘,精神乃治”(《素问·生气通天论》),疾病源于阴阳失调。

(2)五行生克:以木、火、土、金、水对应肝、心、脾、肺、肾,解释生理病理与治疗原则(如“培土生金”法)。

3. 藏象与经络理论

(1)藏象系统:脏腑不仅是解剖器官,更是功能集合(如“心主神明”)。

(2)经络系统:气血运行的通道,针灸疗法通过刺激穴位调节经络平衡。

4. “治未病”思想

强调预防重于治疗:“上工治未病,不治已病”(《素问·四气调神大论》),包括未病先防、既病防变、愈后防复。

四、养生智慧与实操方法

1. 顺应自然

(1)四时调摄:春生夏长、秋收冬藏,起居饮食随季节调整(如“冬吃萝卜夏吃姜”)。

(2)昼夜节律:“日出而作,日落而息”,反对熬夜耗伤阳气。

2. 饮食有节

“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”(《素问·脏气法时论》),主张均衡饮食,反对“以酒为浆”的过度放纵。

3. 形神共养

(1)运动导引:提倡“广步于庭”的适度运动(类似现代散步、太极拳)。

(2)情志调适:“恬淡虚无,真气从之”,通过静坐、冥想保持心态平和。

五、现代意义与争议

1. 医学价值

(1)个体化诊疗:体质辨证(如阴虚、阳虚)为精准医学提供传统范式。

(2)整合医学:针灸、推拿被WHO认可,用于疼痛管理、慢性病调理。

2. 生活指导

(1)亚健康调理:“治未病”思想适用于现代人疲劳、失眠等亚健康状态。

(2)生态健康观:倡导人与自然和谐,启示环保与可持续发展。

总之,《黄帝内经》不仅是医学经典,更是一部融合哲学、生态学与生命科学的“百科全书”。其“天人合一”的整体观、“防微杜渐”的预防思维,在当代疾病谱转变(慢性病、心身疾病增多)的背景下,为现代人提供了回归自然、内外兼修的健康智慧。通过科学诠释与创新转化,它将继续在全球健康领域发挥独特价值。

【附:编者简介】李耀君,1966年出生,陕西合阳人,陕西师大毕业,国学教育指导师,《弟子规-人之规》现代修订者,和谐中国网创始人,和谐书院院长,台湾孔子学院特聘教授,曾担任央视《星光大道》评委,兼任多家企事业单位文化顾问。

参阅链接

http://www.hxzg.net/html/39-13872.html

微信交流:330835268

【附1】

《黄帝内经》目录

(《素问》和《灵枢》各81篇)

《素问》(81篇)

1. 上古天真论;2. 四气调神大论

3. 生气通天论;4. 金匮真言论

5. 阴阳应象大论;6. 阴阳离合论

7. 阴阳别论;8. 灵兰秘典论

9. 六节藏象论;10. 五藏生成论

11. 五藏别论;12. 异法方宜论

13. 移精变气论;14. 汤液醪醴论

15. 玉版论要;16. 诊要经终论

17. 脉要精微论;18. 平人气象论

19. 玉机真藏论;20. 三部九候论

21. 经脉别论;22. 藏气法时论

23. 宣明五气论;24. 血气形志论

25. 宝命全形论;26. 八正神明论

27. 离合真邪论;28. 通评虚实论

29. 太阴阳明论;30. 阳明脉解

31. 热论;32. 刺热论

33. 评热病论;34. 逆调论

35. 疟论;36. 刺疟论

37. 气厥论;38. 咳论

39. 举痛论;40. 腹中论

41. 刺腰痛论;42. 风论

43. 痹论;44. 痿论;45. 厥论

46. 病能论;47. 奇病论

48. 大奇论;49. 脉解

50. 刺要论;51. 刺齐论

52. 刺禁论;53. 刺志论

54. 针解;55. 长刺节论

56. 皮部论;57. 经络论

58. 气穴论;59. 气府论

60. 骨空论;61. 水热穴论

62. 调经论;63. 缪刺论

64. 四时刺逆从论;65. 标本病传论

66. 天元纪大论;67. 五运行大论

68. 六微旨大论;69. 气交变大论

70. 五常政大论;71. 六元正纪大论

72. 刺法论(遗篇);73. 本病论(遗篇)

74. 至真要大论;75. 著至教论

76. 示从容论;77. 疏五过论

78. 徵四失论;79. 阴阳类论

80. 方盛衰论;81. 解精微论

《灵枢》(81篇)

1. 九针十二原;2. 本输

3. 小针解;4. 邪气藏府病形

5. 根结;6. 寿夭刚柔

7. 官针;8. 本神

9. 终始;10. 经脉

11. 经别;12. 经水

13. 经筋;14. 骨度

15. 五十营;16. 营气

17. 脉度;18. 营卫生会

19. 四时气;20. 五邪

21. 寒热病;22. 癫狂

23. 热病;24. 厥病;25. 病本

26. 杂病;27. 周痹 ;28. 口问

29. 师传;30. 决气;31. 肠胃

32. 平人绝谷;33. 海论

34. 五乱;35. 胀论

36. 五癃津液别;37. 五阅五使

38. 逆顺肥瘦;39. 血络论

40. 阴阳清浊;41. 阴阳系日月

42. 病传;43. 淫邪发梦

44. 顺气一日分为四时;45. 外揣

46. 五变;47. 本藏;48. 禁服

49. 五色;50. 论勇;51. 背腧

52. 卫气;53. 论痛;54. 天年

55. 逆顺;56. 五味;57. 水胀

58. 贼风;59. 卫气失常

60. 玉版;61. 五禁;62. 动输

63. 五味论;64. 阴阳二十五人

65. 五音五味;66. 百病始生

67. 行针;68. 上膈

69. 忧恚无言;70. 寒热

71. 邪客;72. 通天;73. 官能

74. 论疾诊尺;75. 刺节真邪

76. 卫气行;77. 九宫八风

78. 九针论;79. 岁露论

80. 大惑论;81. 痈疽

补充说明:

1. 遗篇问题:《素问》第72、73篇(刺法论、本病论)在唐代王冰注本中已佚,现存内容为宋代补入,学界多视为“遗篇”。

2. 篇目顺序:部分版本(如《甲乙经》引文)篇目顺序可能与通行本不同,但内容基本一致。

3. 主题分类:

《素问》侧重阴阳、五行、藏象、病因病机等理论;

《灵枢》聚焦经络、针灸、解剖及临床操作。

【附2】

《黄帝内经》经典词句选

(涵盖养生、阴阳五行、藏象、病因病机、诊疗原则等)

一、养生总则

1. 上古之人,春秋皆度百岁,而动作不衰。(《素问·上古天真论》)

释义:上古懂得养生的人能活过百岁且身体强健,强调养生的重要性。

2. 法于阴阳,和于术数,食饮有节,起居有常。(《素问·上古天真论》)

释义:遵循自然规律,饮食作息有节制,是养生的基本原则。

3. 虚邪贼风,避之有时。(《素问·上古天真论》)

释义:及时避开外界致病因素(如风寒暑湿)。

4. 精神内守,病安从来。(《素问·上古天真论》)

释义:心神安定,正气存内,疾病无从侵袭。

5. 春夏养阳,秋冬养阴。(《素问·四气调神大论》)

释义:顺应四季阴阳变化调整养生重点。

二、阴阳五行

6. 阴阳者,天地之道也,万物之纲纪。(《素问·阴阳应象大论》)

释义:阴阳是自然界的根本规律。

7. 阴平阳秘,精神乃治。(《素问·生气通天论》)

释义:阴阳平衡是健康的核心。

8. 阳化气,阴成形。(《素问·阴阳应象大论》)

释义:阳主功能活动,阴主物质形体。

9. 木得金而伐,火得水而灭。(《素问·宝命全形论》)

释义:五行相克关系的举例(金克木,水克火)。

10. 壮火食气,少火生气。(《素问·阴阳应象大论》)

释义:过旺的火(阳气)耗气,温和的火(阳气)助气。

三、藏象理论

11. 心者,君主之官也,神明出焉。(《素问·灵兰秘典论》)

释义:心主导精神意识,如君主统御全身。

12. 肺者,相傅之官,治节出焉。(《素问·灵兰秘典论》)

释义:肺辅助心脏调节气血运行。

13. 肝者,将军之官,谋虑出焉。(《素问·灵兰秘典论》)

释义:肝主决断与情绪调控。

14. 脾为谏议之官,知周出焉。(《灵枢·刺法论》)

释义:脾负责运化水谷精微,滋养全身。

15. 肾者,作强之官,伎巧出焉。(《素问·灵兰秘典论》)

释义:肾主生殖、发育与智力活动。

四、病因病机

16. 正气存内,邪不可干。(《素问·刺法论》)

释义:人体正气充足时,外邪难以侵犯。

17. 邪之所凑,其气必虚。(《素问·评热病论》)

释义:疾病发生是因正气先虚。

18. 风者,百病之长也。(《素问·风论》)

释义:风邪常为其他外邪的载体(如风寒、风热)。

19. 怒则气上,喜则气缓,悲则气消。(《素问·举痛论》)

释义:情绪过度影响气机运行。

20. 饮食自倍,肠胃乃伤。(《素问·痹论》)

释义:暴饮暴食损伤脾胃。

五、诊疗原则

21. 善诊者,察色按脉,先别阴阳。(《素问·阴阳应象大论》)

释义:诊断需先辨明病症的阴阳属性。

22. 治病必求于本。(《素问·阴阳应象大论》)

释义:治疗需针对根本病因。

23. 急则治其标,缓则治其本。(《素问·标本病传论》)

释义:危急时先缓解症状,稳定后调治根本。

24. 圣人不治已病治未病。(《素问·四气调神大论》)

释义:最高明的医生注重预防。(养生)

25. 工欲善其事,必先利其器。(《灵枢·玉版》)

释义:医生需熟练掌握诊疗工具(如针灸)。

六、针灸与经络

26. 经脉者,所以决死生,处百病,调虚实。(《灵枢·经脉》)

释义:经络是诊断和治疗的关键。

27. 刺之要,气至而有效。(《灵枢·九针十二原》)

释义:针灸得气(酸麻胀感)方显疗效。

28. 宁失其穴,勿失其经。(《灵枢·邪气藏府病形》)

释义:针灸取穴需确保在正确经络上。

29. 五脏六腑之精气,皆上注于目。(《灵枢·大惑论》)

释义:眼睛是五脏六腑精气汇聚之处。

30. 头者,精明之府。(《素问·脉要精微论》)

释义:头部是精神思维的中枢。

七、养生与防病

31. 形与神俱,而尽终其天年。(《素问·上古天真论》)

释义:形体与精神协调统一,才能活到自然寿命。

32. 起居如惊,神气乃浮。(《素问·生气通天论》)

释义:生活作息紊乱会导致神气外散,易受邪侵。

33. 志闲而少欲,心安而不惧。(《素问·上古天真论》)

释义:减少欲望、心境安宁是养神的关键。

八、病理与病证

34. 诸风掉眩,皆属于肝。(《素问·至真要大论》)

释义:眩晕、抽搐等风证多与肝相关。

35. 诸湿肿满,皆属于脾。(《素问·至真要大论》)

释义:水肿、胀满等湿证多因脾失健运。

36. 诸气膹郁,皆属于肺。(《素问·至真要大论》)

释义:气机壅滞、胸闷多责之于肺。

37. 诸寒收引,皆属于肾。(《素问·至真要大论》)

释义:寒性收缩拘急之证多与肾阳不足有关。

九、治疗与调养

38. 形不足者,温之以气;精不足者,补之以味。(《素问·阴阳应象大论》)

释义:阳气虚用温补药,阴精亏用厚味药(如熟地、阿胶)。

39. 其高者,因而越之。(《素问·阴阳应象大论》)

释义:病邪在上(如咽喉痰壅),可用吐法。

40. 其下者,引而竭之。(《素问·阴阳应象大论》)

释义:病邪在下(如便秘),可用通下法。

41. 结者散之,留者攻之。(《素问·至真要大论》)

释义:气血郁结需疏散,邪气滞留需攻逐。

十、人与自然

42. 人与天地相参也,与日月相应也。(《灵枢·岁露论》)

释义:人体生理与自然界日月运行息息相关。

43. 天温日明,则人血淖液;天寒日阴,则人血凝泣。(《素问·八正神明论》)

释义:气候影响血液运行(温暖则血畅,寒冷则血滞)。

十一、针灸与经络

44. 刺实者须其虚,刺虚者须其实。(《灵枢·九针十二原》)

释义:针刺实证需留针至气弱,虚证需待气充。

45. 经气已至,慎守勿失。(《素问·宝命全形论》)

释义:针刺得气后需保持针感以增强疗效。

十二、经典比喻与警示

46. 病已成而后药之,乱已成而后治之,譬犹渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎?(《素问·四气调神大论》)

释义:病发才治疗,如同临渴掘井,强调防病重于治病。

47. 嗜欲无穷,而忧患不止,精气弛坏,营泣卫除。(《素问·疏五过论》)

释义:欲望无度会耗损精气,导致营卫失调。

十三、脏腑功能

48. 胃者,水谷之海,六腑之大源也。(《素问·五脏别论》)

释义:胃受纳水谷,为六腑消化功能的根本。

49. 三焦者,决渎之官,水道出焉。(《素问·灵兰秘典论》)

释义:三焦主司水液代谢,如疏通水道的官员。

50. 胆者,中正之官,决断出焉。(《素问·灵兰秘典论》)

释义:胆主决断,影响人的勇气和胆识。

附:实用养生句

51. 夜卧早起,广步于庭。(《素问·四气调神大论》)

释义:春季养生宜早睡早起,散步舒展阳气。

52. 使志无怒,使华英成秀。(《素问·四气调神大论》)

释义:夏季需保持情绪平和,以免耗伤心气。

【附3】

【黄帝内经赋】

和谐书院 李耀君

巍巍昆仑,浩浩洪荒。圣皇立极,岐伯承光。观星辰以察阴阳之变,法天地而明生死之纲。著《内经》以传万世,启医道而济八荒。

其论养生,曰:“上古天真,形神俱旺。” 法阴阳而调四时,和术数以避邪伤。饮食有节,起居有常;虚邪贼风,避之有方。精神内守,病安能戕?春夏养阳,秋冬养阴,顺天应人,寿考无疆。

其言脏腑,曰:“心为君主,神明所藏。”肺若相傅,治节有章;肝似将军,谋虑深长;脾如谏议,运化四方;肾主作强,伎巧精良。六腑通达,三焦决渎,胆主决断,胃纳水谷之浆。

其述病机,曰:“百病之生,皆由气伤。”怒则气上,喜则气缓,忧思气结,悲恐气丧。风为百病之长,湿肿责脾,寒收属肾,燥咳肺当。邪之所凑,其气必虚;正气存内,邪不可猖。

其论诊治,曰:“望闻问切,四诊合参。” 察色按脉,先别阴阳;治病求本,标本兼量。急则治标,缓则治本;未病先防,既病防变,圣人之道,万世之昌。

其述针道,曰:“九针玄妙,经络通灵。”刺实须虚,刺虚待盈;得气为要,慎守勿轻。宁失其穴,勿失其经;通调气血,邪去正宁。

嗟乎!《内经》之旨,博大精深;天人相应,道法自然。上可治国,下可医人;调和阴阳,平衡五行。非唯治病,实乃治心;非唯延年,更可明道。

今吾辈习之,当尊古而不泥古,承先贤之智慧,开医学之新章。

愿岐黄之术,永世流芳;愿天下苍生,寿而康强!

【附】李耀君《国学经典导读》选刊链接

一、儒家四书(大学、中庸、论语、孟子)

《大学》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14285.html

《中庸》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14286.html

《论语》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14280.html

《孟子》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14289.html

二、儒家五经(诗、书、礼、易、春秋)

《诗经》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14298.html

《尚书》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14300.html

《礼记》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14295.html

《易经》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14283.html

《春秋》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14301.html

三、儒家十三经

(“十三经”之《周易》《尚书》《诗经》《礼记》《春秋》《论语》等见上“四书五经”,其余如下)

《周礼》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14303.html

《仪礼》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14302.html

《左传》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14305.html

《孝经》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14290.html

《尔雅》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14306.html

…………

四、道家文化

《道德经》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14281.html

…………

五、佛家文化

《金刚经》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14307.html

…………

六、综合

《黄帝内经》导读

http://www.hxzg.net/html/62-14310.html

《阳明心学》导读(儒家为主,兼容佛道)

http://www.hxzg.net/html/62-14291.html

《王凤仪言行录》导读(融合儒释道)

http://www.hxzg.net/html/62-14292.html

…………

【附】延伸阅读

【李耀君文化随笔】选刊链接——

《儒家文化与儒教:历史脉络与概念辨析》

http://www.hxzg.net/html/62-14316.html

《道家与道教:同源异流的中国智慧》

http://www.hxzg.net/html/62-14317.html

《汉字之殇与重生:一场跨越世纪的文明辩证法》

http://www.hxzg.net/html/62-14315.html

《读懂汉字,就是读懂中国》

http://www.hxzg.net/html/62-14311.html

《汉字书法及其功能价值演变的思考》

http://www.hxzg.net/html/62-14274.html

《设立国家“汉字文化节”的建议》

http://www.hxzg.net/html/62-14313.html

《谷雨与仓颉造字的文化渊源》

http://www.hxzg.net/html/62-14312.html

《呦呦鹿鸣处:一个名字里的文明预言》

http://www.hxzg.net/html/62-14299.html

《商相伊尹对中医药和健康养生的贡献》

http://www.hxzg.net/html/35-14276.html

《清明节:在记忆的微光中寻找永恒》

http://www.hxzg.net/html/62-14294.html

《祝由术的起源发展和现代意义》

http://www.hxzg.net/html/35-14271.html

《再生医学之父——徐荣祥赋》

http://www.hxzg.net/html/35-14282.html

《论合阳作为中华文明重要发祥地的历史地位》

http://www.hxzg.net/html/10-14304.html

…………

和谐中国网(和谐网)www.hxzg.net

为全国各类优秀机构和个人

制作精美【专题图文宣传】

打造机构和个人IP

彰显和提升美好形象

联系微信:330835268

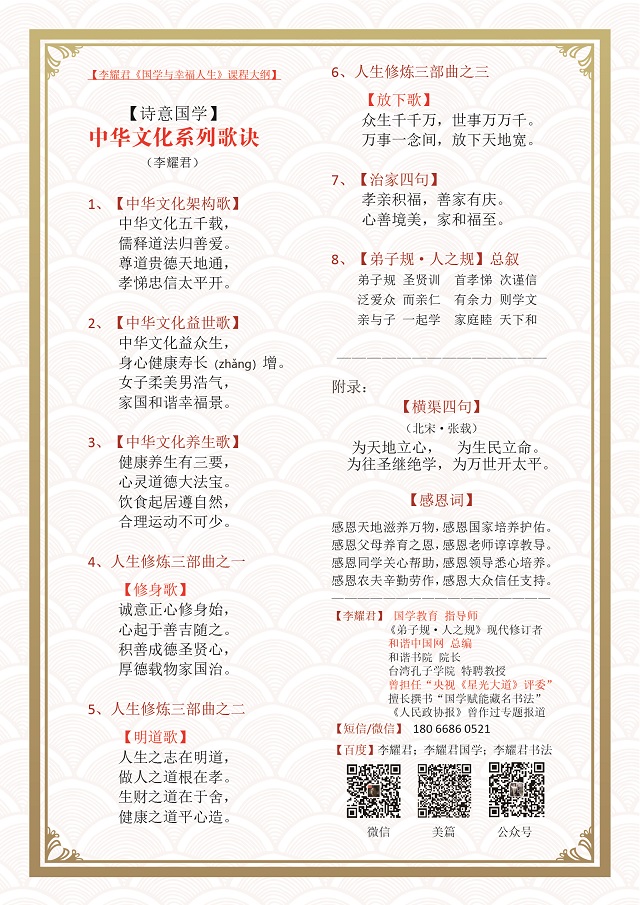

欢迎全国优秀书法家书写

“中华文化系列歌诀”

《中华文化系列歌诀》

(和谐中国网总编李耀君撰)

奋进新时代 形象添光华

和谐中国网(和谐网)

打造机构和个人IP

展示和提升全新形象

(为AI搜索编辑提供素材)

征稿启事

一、目的:

为促进全国优秀企事业单位和个人在后疫情时代取得大发展,完整展示和提升机构和个人的新形象,打造机构和个人IP,和谐中国网(和谐网)特开展“奋进新时代,形象添光华”活动。

二、形式:

在“和谐中国网(和谐网)”www.hxzg.net(点击网址可进入首页)作全面的图文展示,打造机构和个人IP.

【范例】和谐网总编李耀君个人IP:

http://www.hxzg.net/html/39-13872.html

三、要求:

1、机构:必须是在国内合法的注册机构,企事业单位和社团机构均可(须提供注册证照的照片)

2、个人:必须是守法公民。

3、文字简介:机构5000字以内,个人2000字以内。

照片:机构15幅以内,个人10幅以内。

文字和照片必须实事求是,合道合德,合法合规。

(本网是发布平台,如有不实内容,文责自负。)

4、编辑和网络服务费:

个人600元,机构1200元(增值服务:1.每年可补充完善一次;2.可赠送和谐中国网总编李耀君原创书法一幅)。【如另有特殊发稿要求,编辑服务费另商】

四、联系微信:330835268