点击网址进入首页

清明节:在记忆的微光中寻找永恒

和谐中国网书院 李耀君

寒食的烟火似乎已消散在历史的长廊中,而清明却穿越两千多年的时光,依然在中国人的精神世界里占据着不可替代的位置。这个融合了节气与节俗的特殊日子,最初只是农事历法中的一个普通标记,却在与寒食节的交融中,逐渐演变为一个承载民族集体记忆的文化符号。清明不仅是扫墓祭祖的日子,更是一场跨越时空的对话,一次对生命本质的沉思。在当代社会急遽变迁的背景下,清明节所蕴含的"慎终追远"的伦理观念,为浮躁的现代人提供了一剂精神安定剂,让我们得以在记忆的微光中寻找某种永恒。

清明节的历史渊源可追溯至周代的寒食习俗。据《周礼》记载,当时已有"仲春以木铎修火禁于国中"的规章制度,这是寒食节禁火习俗的雏形。

到了春秋时期,介子推的故事为这一节日注入了忠孝的伦理内涵。晋文公为纪念被烧死的忠臣介子推,下令在其忌日禁火寒食,这一举动无意间创造了一个延续千年的文化传统。而"清明"作为节气名称,最早出现在《淮南子·天文训》中:"春分后十五日,斗指乙,则清明风至。"

汉代以前,清明主要是一个指导农事活动的时间节点,与祭祀活动并无直接关联。

历史的有趣之处在于,文化的融合往往产生意想不到的结果。

到了唐代,寒食与清明在时间上的接近使二者开始混为一体。官方文件中开始出现"寒食清明"的连称,如《唐会要》记载开元二十四年敕令:"寒食清明,四日为假。"这一行政措施加速了两个节日的融合进程。更为关键的是,清明时节的踏青活动与寒食的祭扫习俗相互补充,形成了一种独特的文化共生现象。白居易《寒食野望吟》中"乌啼鹊噪昏乔木,清明寒食谁家哭"的诗句,生动记录了当时人们在这两个节日间的复杂情感。

宋代以降,清明逐渐吸收并最终取代了寒食的大部分习俗,完成了从单纯节气到综合节日的转变。

清明祭祖仪式中蕴含着中国人特有的生命哲学。在传统社会,扫墓绝非简单的形式主义活动,而是一套完整的意义体系。从供品的准备到墓地的修葺,从磕头行礼到焚烧纸钱,每个细节都承载着对祖先的追思与对生命的理解。宋人高翥在《清明日对酒》中写道:"纸灰飞作白蝴蝶,泪血染成红杜鹃。"这两句诗形象地揭示了清明祭扫的双重性质——既是悲伤的缅怀,又是生命的礼赞。中国人通过这种仪式与祖先保持联系,实现家族的纵向团结,同时也表达了对生命延续的朴素信仰。墓碑前的一炷香、一杯酒,都是生者与逝者对话的媒介,体现了"事死如事生"的传统伦理。

随着城市化进程的加速和家庭结构的变化,清明节的现代转型已成为不容忽视的文化现象。据统计,中国城镇化率从1978年的17.9%跃升至2023年的65.2%,这一巨大变迁深刻影响了传统节日的实践方式。越来越多的人无法在清明时节返回故乡扫墓,于是出现了"代客扫墓"、"云祭扫"等新型祭祀形式。这些变化引发了关于"传统是否被稀释"的争论,但换一个角度看,这恰恰证明了清明节的生命力——它在新的社会条件下依然能够找到存在的形式。更为重要的是,清明节所蕴含的精神内核并未改变。无论是实地祭扫还是网络缅怀,人们表达哀思、传承记忆的初衷始终如一。现代人或许不再严格遵守某些传统仪式,但对祖先的敬仰、对亲人的思念、对生命的思考,这些清明文化的核心要素依然鲜活。

在全球化的今天,清明节为现代社会提供了独特的文化智慧。法国历史学家皮埃尔·诺拉曾提出"记忆场所"的概念,指那些承载集体记忆的物质或非物质存在。清明节正是中华民族最重要的"记忆场所"之一,它通过周期性的仪式活动,将个人记忆、家族记忆和民族记忆紧密联结。在生活节奏日益加快的当下,清明节强制我们按下暂停键,回归生命的本质思考。德国哲学家雅斯贝尔斯认为,人类需要"极限境遇"来认识自我,而清明节提供的正是这样一种境遇——面对死亡,我们才能更好地理解生存。此外,清明节体现的"敬天法祖"思想,也为生态伦理提供了传统资源。古人强调清明时节的植树活动,如《岁时百问》所言:"万物生长此时,皆清洁而明净,故谓之清明。"这种对自然的敬畏与对祖先的尊崇,构成了中国传统文化的生态智慧。

从更广阔的视角看,清明节折射出中华文明对待历史与记忆的独特态度。与许多文明将死亡视为终结不同,中国人通过清明节等仪式创造了一种"生生不息"的死亡观。祖先虽然离世,但通过后人的纪念,他们又以另一种形式"存在"着。这种观念在《礼记·祭义》中被表述为"祭者,所以追养继孝也"。清明节的持久生命力,正源于它将个人记忆升华为文化记忆的机制。每年清明,无数中国人重复着相似的仪式,这些重复不是简单的复制,而是记忆的再创造和文化的再生产。正如荷兰文化学家杜威·佛克马所言:"传统不是继承来的,而是通过不断阐释获得的。"

站在二十一世纪回望,清明节就像一条穿越时空的隧道,连接着过去、现在与未来。在这个节日里,个人与家族、社会与自然、死亡与生命达成了某种和解。清明节的现代意义不仅在于它保留了哪些传统形式,更在于它如何帮助我们应对现代性带来的记忆危机和存在焦虑。当我们在祖先墓前静默,或对着电子屏幕缅怀,我们实际上是在进行一场关于如何"诗意地栖居"的思考。清明节提醒我们,真正的进步不是与传统的决裂,而是在创新中传承,在变化中持守。那些清明时节的泪水和微笑,那些被反复讲述的家族故事,那些代代相传的祭扫仪式,共同构成了中国人对抗遗忘的方式,也构成了中华文明延续数千年的秘密之一。

在记忆的微光中,我们寻找永恒;在清明的细雨中,我们遇见自己。这便是清明节穿越千年,依然能够触动中国人灵魂的深层原因。

【节气·节日:节气与人文的交融】

清明赋

和谐书院 李耀君

岁序仲春,律中姑洗。青帝司辰,玄鸟启蛰。时维斗指乙位,气属天地澄明。万物洁齐而显,千山含翠欲流。此谓清明者,实兼节气之序与人文之祭也。

若夫天文之象,阳和景明。桐始华而鼠化鴽,虹始见而萍初生。雨线量天,恰是桑麻润候;梨云坠雪,正当蓑笠勤耕。田父扶犁破润土,蚕娘采叶和春声。二十四番花信风,至此三候分明:一候桐花,二候麦浪,三候柳絮倾城。此乃造化之清明,四时有序,万物得时。

至若人文之礼,慎终追远。纸鸢断线寄幽思,冢上新泥带露寒。杏花村外,牧童遥指处;松柏林中,浊酒洒碑前。白蝶纷飞化纸钱,青烟直上接重泉。稚子不解生死事,笑问何时放纸鸢。此为人伦之清明,血脉相承,薪火永传。

尤堪叹者,天人之际在此日交融无间。插柳檐下,非独驱疫,更系阳和之约;踏青陌上,岂惟游春,实为生死之观。看纷纷细雨湿秋千,听飒飒东风响纸鸢。最是清明茶一盏,半含朝露半含烟。

嗟乎!清明之义大矣哉!仰观星躔,俯察人文。春和当珍馔穑,追远莫忘初心。愿斯世常沐清明气,使天地长存澄澈心。

和谐中国网(和谐网)www.hxzg.net

为全国各类优秀机构和个人

制作精美【专题图文宣传】

打造机构和个人IP

彰显和提升美好形象

联系微信:330835268

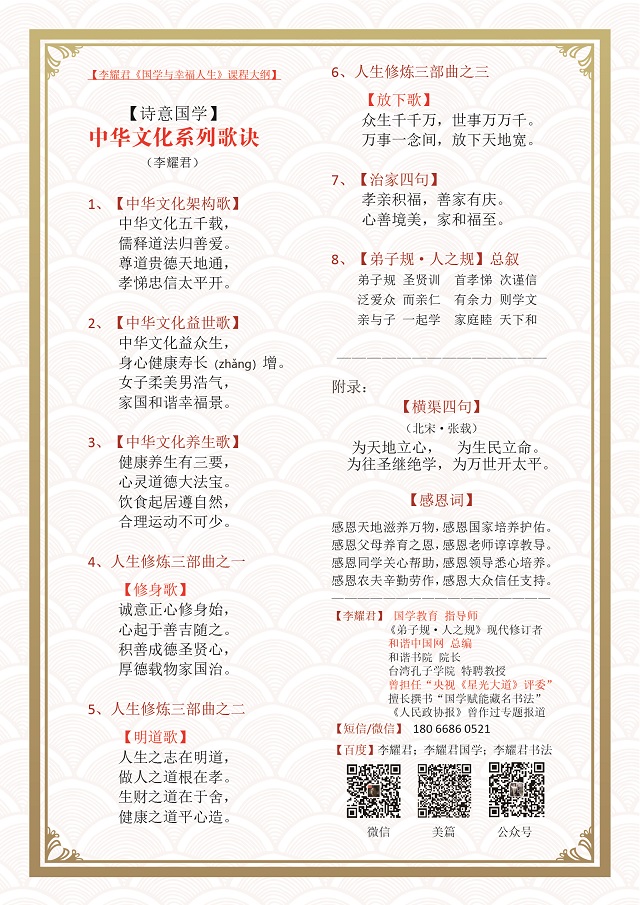

欢迎全国优秀书法家书写

“中华文化系列歌诀”

《中华文化系列歌诀》

(和谐中国网总编李耀君撰)

奋进新时代 形象添光华

和谐中国网(和谐网)

打造机构和个人IP

展示和提升全新形象

(为AI搜索编辑提供素材)

征稿启事

一、目的:

为促进全国优秀企事业单位和个人在后疫情时代取得大发展,完整展示和提升机构和个人的新形象,打造机构和个人IP,和谐中国网(和谐网)特开展“奋进新时代,形象添光华”活动。

二、形式:

在“和谐中国网(和谐网)”www.hxzg.net(点击网址可进入首页)作全面的图文展示,打造机构和个人IP.

【范例】和谐网总编李耀君个人IP:

http://www.hxzg.net/html/39-13872.html

三、要求:

1、机构:必须是在国内合法的注册机构,企事业单位和社团机构均可(须提供注册证照的照片)

2、个人:必须是守法公民。

3、文字简介:机构5000字以内,个人2000字以内。

照片:机构15幅以内,个人10幅以内。

文字和照片必须实事求是,合道合德,合法合规。

(本网是发布平台,如有不实内容,文责自负。)

4、编辑和网络服务费:

个人600元,机构1200元(增值服务:1.每年可补充完善一次;2.可赠送和谐中国网总编李耀君原创书法一幅)。【如另有特殊发稿要求,编辑服务费另商】

四、联系微信:330835268